【生物基礎】植生の遷移をわかりやすく解説!

目次

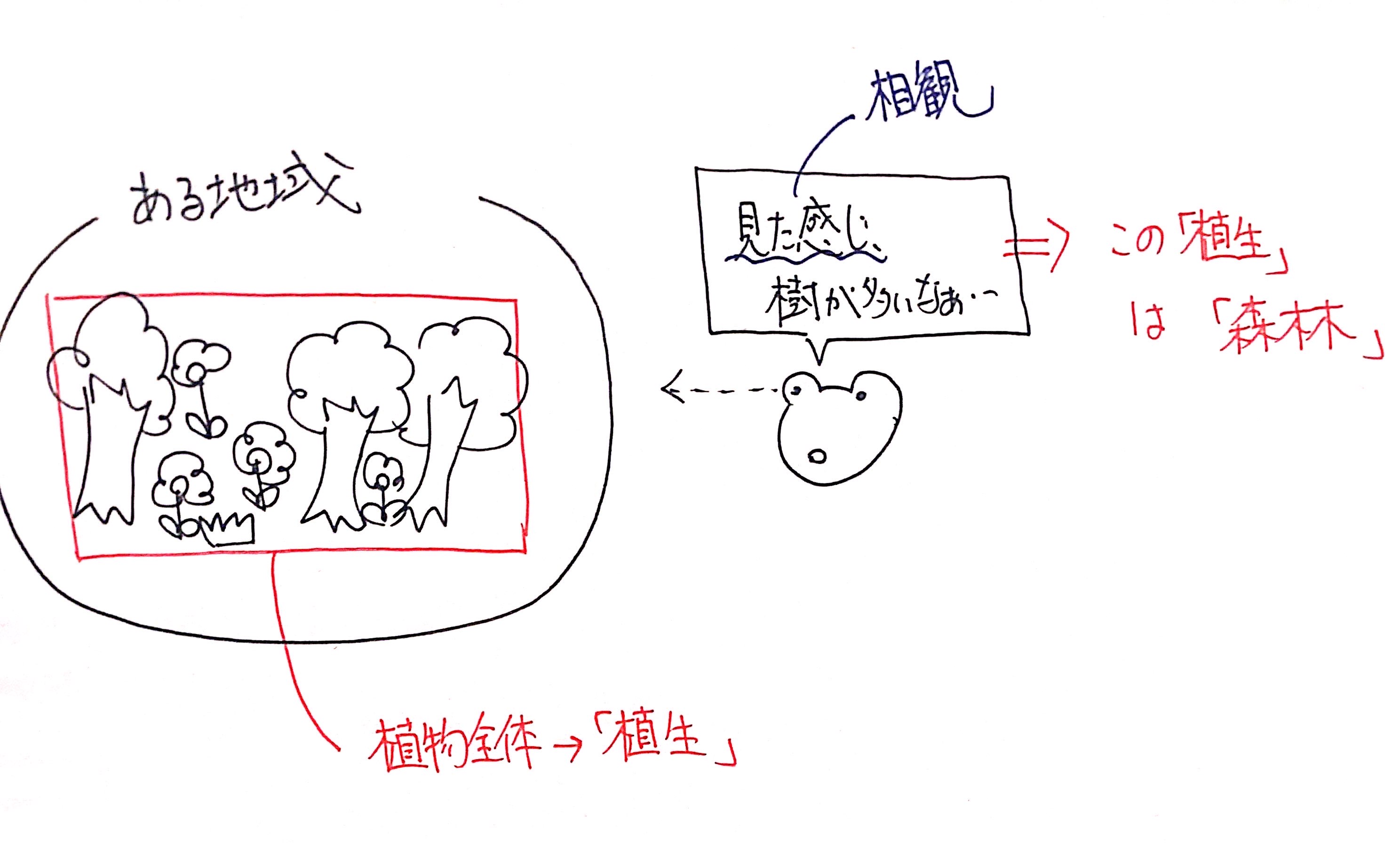

そもそも「植生」ってなんだっけ?

「植生」とは簡単にいうと、「そこの植物ぜんぶ」です。

そしてこの「植生」を大きくわけると「森林」「草原」「荒原」の3つになります。

では、たとえばある場所の「植生」が「森林・草原・荒原」のどれなのか。

どうやって決めると思いますか?

いいえ。

見た目で決めます。

そしてその「見た目」

いわゆる「植生の外観」を「相観(そうかん)」と呼びます。

相観によって植生は「森林・草原・荒原」に大別されます。

ちなみになぜ「見た目」で決めていいかというと、

植物は「動かない」からです。

動かないため、そこに「木本(いわゆる樹木)がたくさんある」という状態は

基本的に明日も変わりません。

「動く動物」だと「今日たまたまそこに居ただけかもしれない」ですが、

植物ではそんなことないのです。というのが裏にある理由です。

簡単にいうと、3つに大別した場合は「森林・草原・荒原」であり、

こまかく分けると各バイオームにわかれていきます。

なお、「植生」は「植物全体」のことを

「バイオーム」は「植生+動物」であり、「動物」を含めた概念ですが

詳しいことは「バイオーム」の項に譲ります。

遷移とは「うつりかわる」ということ

「遷移」という字をみてください。

「遷」という字に馴染みはあまりないかもしれませんが、

「遷都」というのは聞いたことがあるかもしれません。

「遷都」とは都を移すことであり、この字には「移動」のイメージがあります。

この言葉はまさに「うつりかわり」を表現しており、

何がうつりかわるのかというと、「植生がうつりかわる」のです。

例えば、放置された空き地や公園、

放置された廃墟などは、やがて草で覆われていきます。

これが遷移のイメージです。

時とともに、植物が出てくるのです。

一次遷移

上の図で最も大切なことは何か、わかりますか?

そして同時に、おそらく皆さんはあまり重要視していないことはなにか?

それは

土の厚さ

なのです。

遷移は土の厚さに左右されるのです。

まず、「太く大きい樹木」が地面に立つためには、

根を深く張る必要があります。

根を深く張るためには土が厚くないと無理なのです。

よって、樹木が出てくるのは、

遷移の後半である「土の厚さが出てくる」時期からです。

では、土はどうすれば厚くなるのか?

土は植物の死骸からできます。

つまり、岩石だらけの「裸地」に先駆植物がやってきて、

その先駆植物が死んで、少し土ができて、

その少し出来た土を使って「草本」が生えてきて、

その草本が死んで、また少し土が増えて、

その土を使って、「低木」がうまれて、

その低木が死んで、また少し土が増えて、

その土を使って、「木本」が生えてくるのです。

すなわち、遷移は土壌が発達していくにつれて

「荒原」→「草原」→「森林」

と移り変わっていくのです。

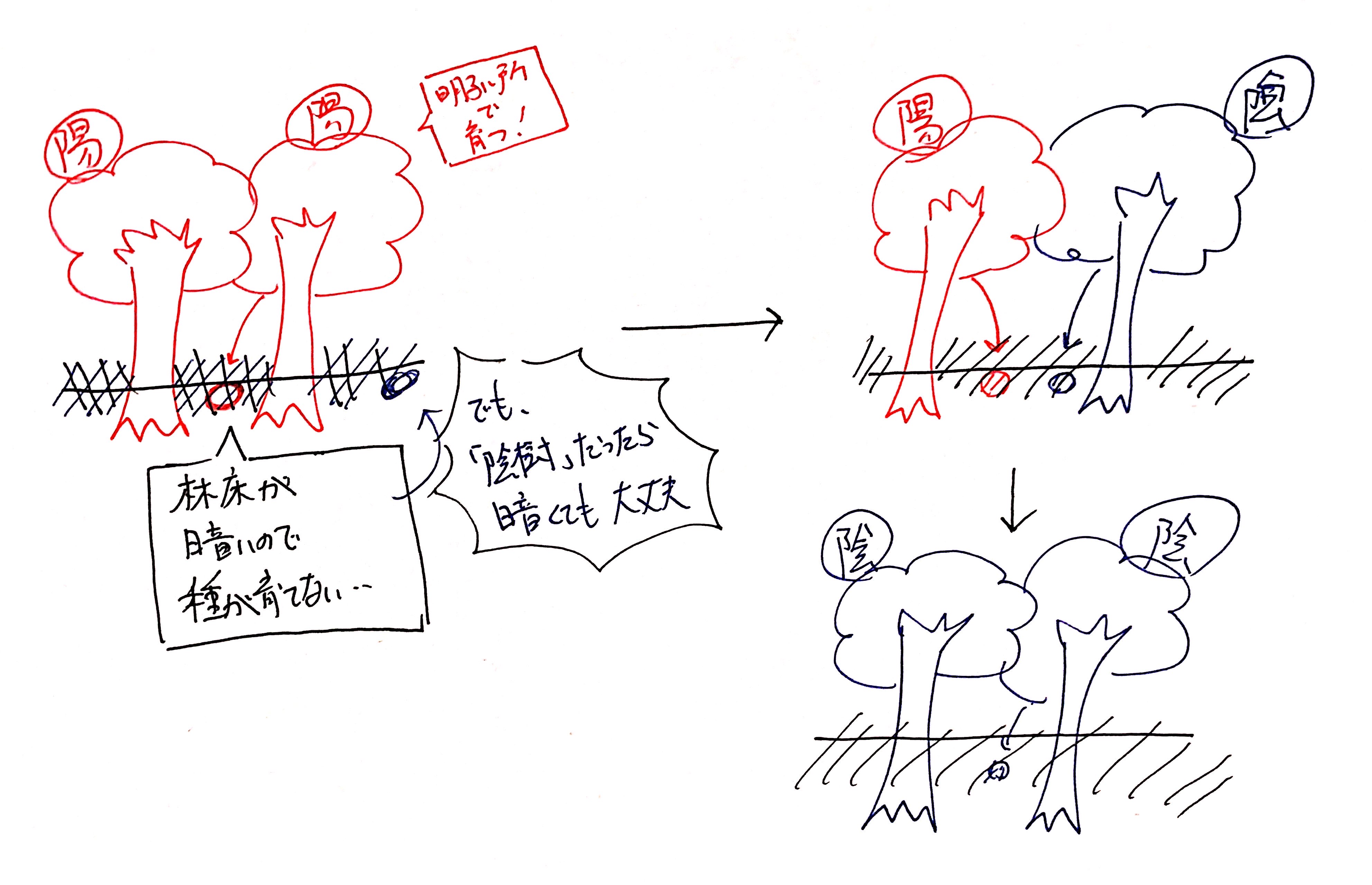

陽樹と陰樹の「トレード・オフ」

遷移の最後(これを極相、もしくはクライマックスといいます)は、

陰樹林になることが多いです。

では、何故、最後は陰樹林なのでしょうか?

まず最初は「強い光の下で成長速度が早い」陽樹が森林を形成します。

陽樹林の前は低木であり、森林の下層である林床にはまだ光が届く状態だからです。

しかし、陽樹林が形成されると、

林床には光が届かず暗くなり、陽樹が落とした種から生える陽樹の幼木は

光が足りずに上手に育つことができなくなります。

このとき、陰樹であれば育つことができます。

「弱い光の下でも育つことができる」陰樹は、

森林が形成されたあとの暗い林床でも幼木が育つからです。

よって、陽樹林→陽樹と陰樹が混じり合った混交林→陰樹林

と遷移が起こります。

良い観点です。

最終的に陰樹に置き換わってしまうのであれば、

陽樹は何故陽樹の性質のままなのか?(何故、自然選択的に淘汰されないのか?)

植生は「固定化されて動かないもの」ではありません。

常に揺らぎがあり、移ろいゆくものです。

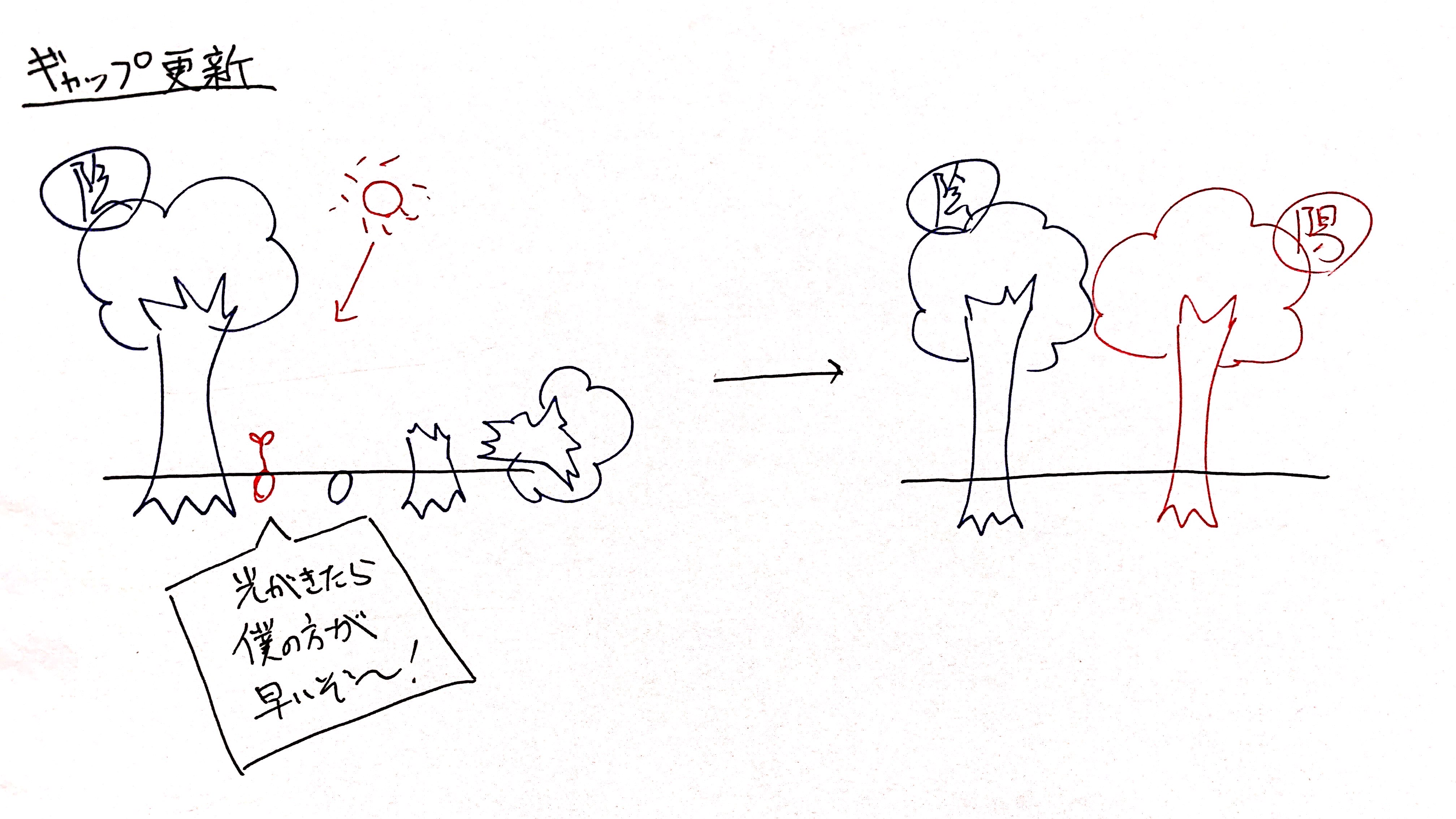

その1つの例が「ギャップ更新」でしょう。

台風や自然な樹木の寿命により、ある樹木が倒れたとします。

この樹木は極相の陰樹だとして、これが倒れると

林床に変化が生まれますね。

その通りです。

林床が明るくなると、

「光が強い場所では成長が早い」陽樹が有利になります。

つまり、陰樹は極相の状態では有利ですが、

ギャップができると陽樹が有利になります。

そしてギャップは必ずどこかで生まれます。

すなわち「どちらをとるか?」という問題であり、

これを「トレード・オフ」(どちらともを選ぶことはできない)と表現します。

この「トレード・オフ」を理解しておくことが、

生物学全体で非常に役立つこととなります。