【生物基礎】ホルモンによる血糖調節の解き方

下図(ア)〜(コ)にあてはまるものを答えよ。

なお、(エ)と(オ)は神経である。

ココケロくんあー、もう何が何やらわかりませんねえ・・・。ココミちゃんわかるところから埋めていく、ってのが大切ね。ココケロくんわかるところって言っても何から見れば・・ココミちゃんほら、落ち着いて。順番に見ていきましょ。レベル1 血糖量調節に関わるホルモン

ホルモンには覚える順番がある。

まずはレベル1として、「血糖量調節に関わるホルモンは何か」と問われたときに、

「ホルモンの名称を答えることができる」を目指そう。

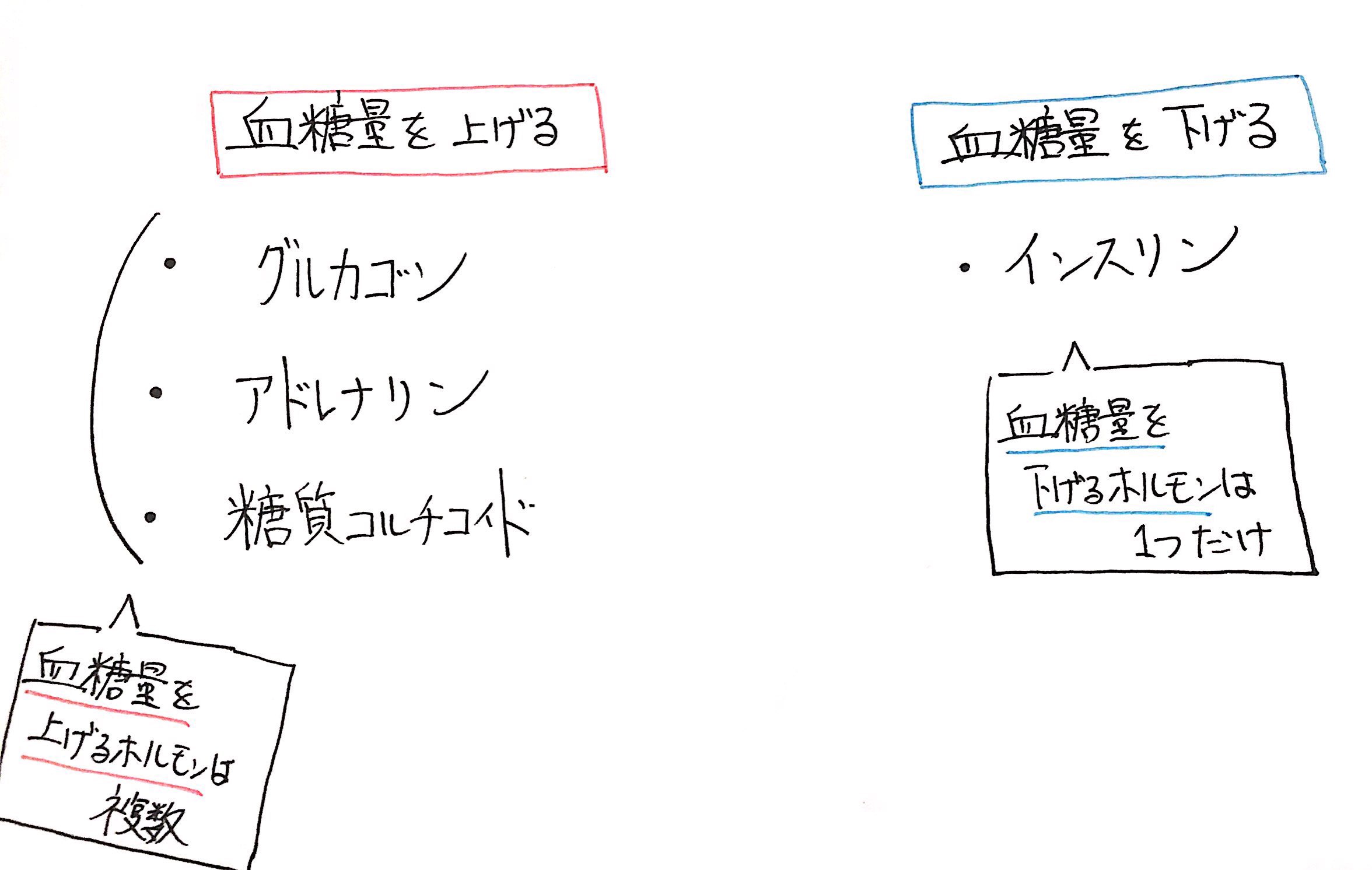

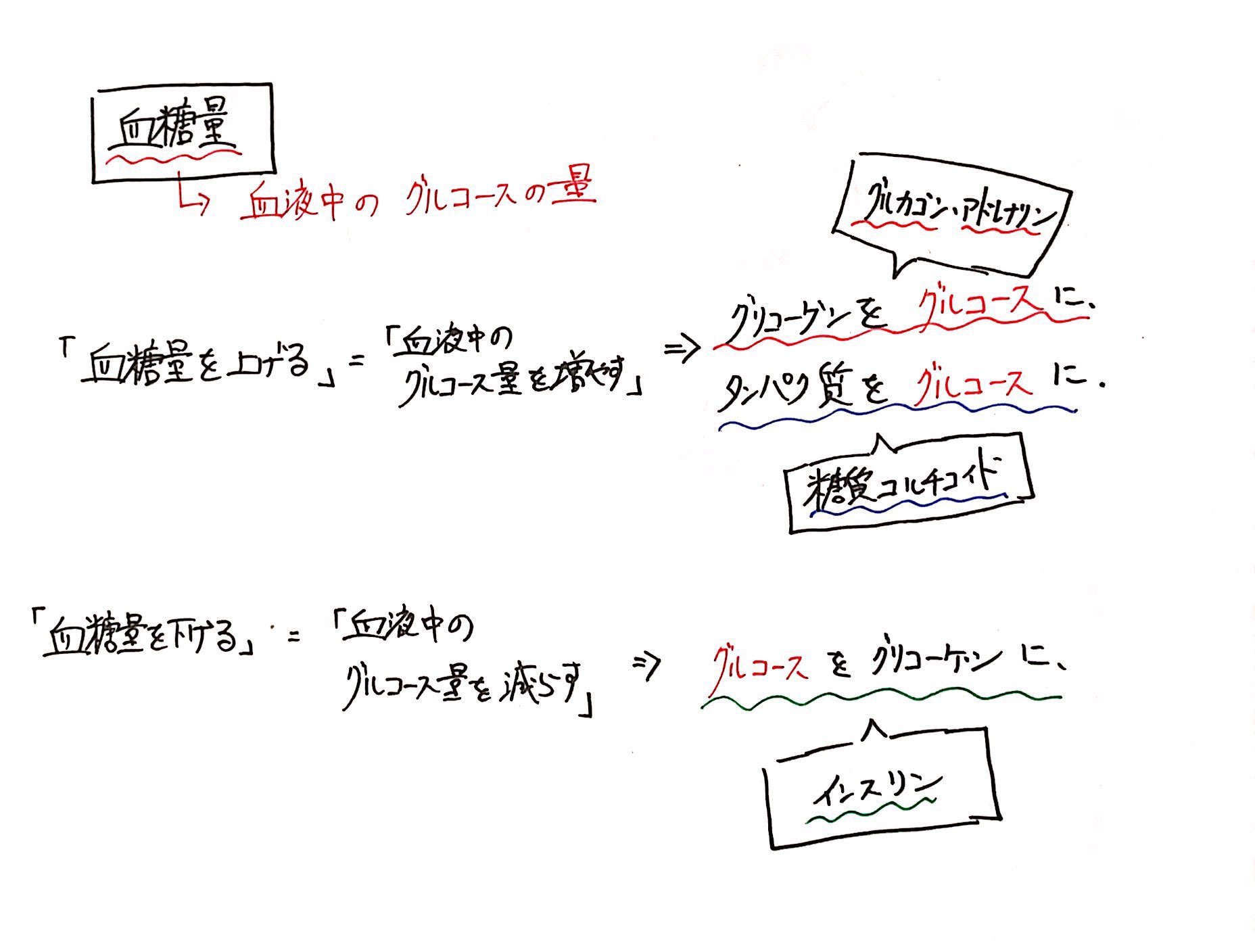

血糖量には「上げる」と「下げる」がある。

上げるホルモンは3つ。「グルカゴン」と「アドレナリン」、そして「糖質コルチコイド」である。

下げるホルモンは1つだけ。「インスリン」である。

これは非常に興味深い事実であるとも言える。

糖質は生物の主要なエネルギー源であり、

生物は基本的には常に、「エネルギー不足」に困らされてきた。

常に満腹であることはあり得ないため、

生物の体は「エネルギー不足」に対応するように進化した。

結果として、エネルギーが不足しているときに血液中の糖を増やす、

すなわち「血糖量を上げる」システムが発展している。

しかし、生物は「飽食の時代」を想定してはいなかった。

つまり常に満腹であり、エネルギーに溢れ、そのエネルギーが過剰になってしまう状況に、

生物は未だ対応しきれていない。

したがって、血糖量を下げるシステムは「インスリン」によるものしかないのだ。

もしここに何らかのエラーが起きてしまうと、代替するシステムがないため、

疾患を起こしてしまう。

それが「糖尿病」である。

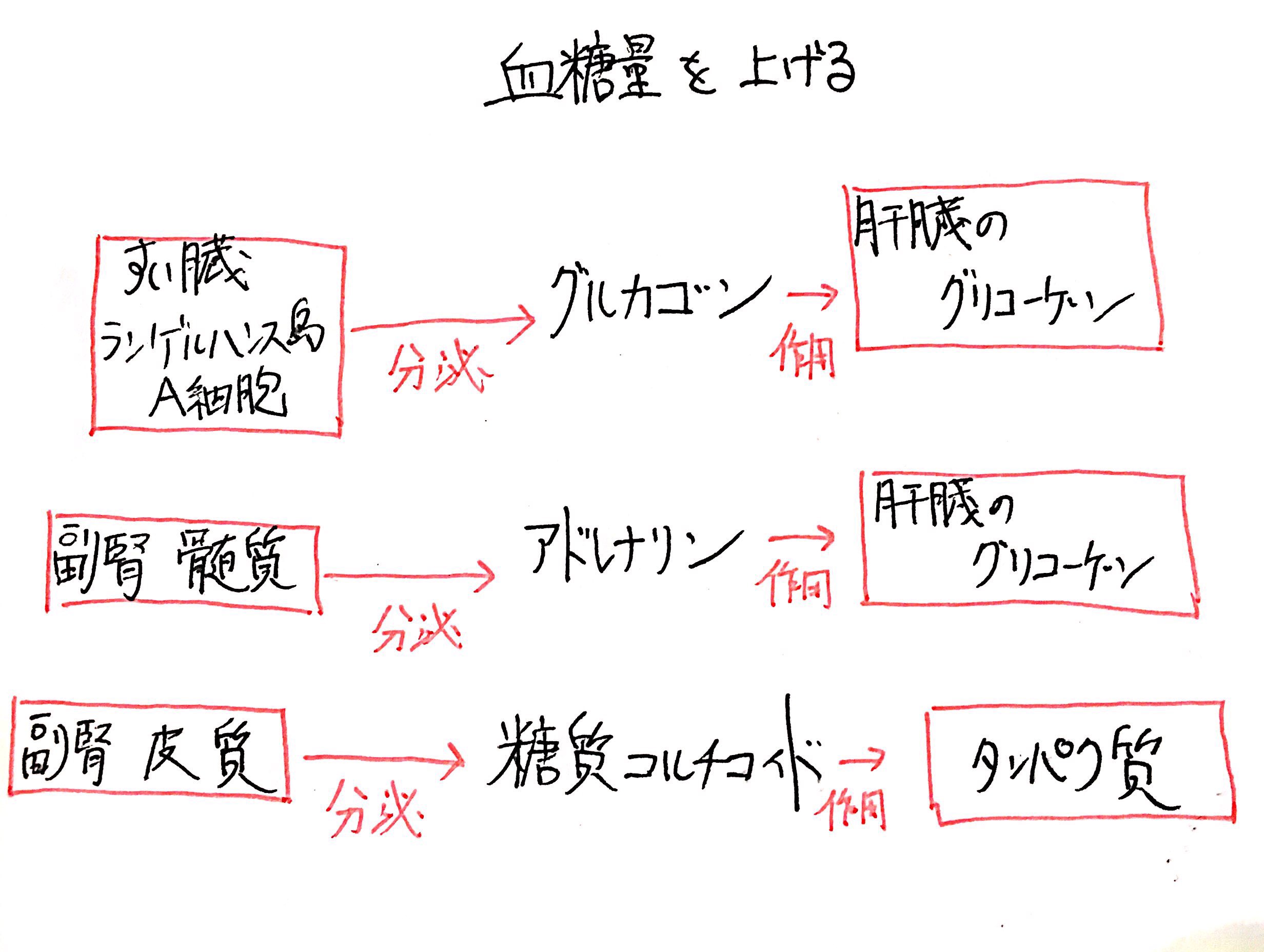

「内分泌腺」と「ホルモンの作用」

続いてレベル2である。

ホルモンを分泌する器官を「内分泌腺」と呼ぶ。

ホルモンはその名称だけではなく、「どの内分泌腺から分泌されるか」が重要である。

さらに、分泌されたホルモンが、「どこに受容され、どのような作用を与えるか」が問われる。

こうして見ると、血糖量を上げるホルモンは「すい臓ランゲルハンス島」と「副腎」から分泌されることがわかる。

さらに膵臓のランゲルハンス島にはA細胞とB細胞があり、

副腎には髄質と皮質がある。それぞれで分泌されるホルモンが異なるため、注意が必要だろう。

血糖量・血糖値・血糖濃度って?

この3つは微妙に表しているものが違うのだが、教科書では同じような意味で使われるため、ここでは区別しない。

大切なのは、「血糖量」とは何の量なのか?ということだ。

血糖量とはその名の通り、「血液中の糖の量」であり、「血液中のグルコース量」のことである。

ヒトでは血糖濃度が0.1%前後になっている。

ココケロくんあ、これはテストで見たようなそう、これはよく出題される。

つまり血糖量を上げるとは血液中のグルコースを増やすためにグルコースを作ることであり

血糖量を下げるとは血液中のグルコースを減らすためにグルコースを無くしてやることなのだ。

また、糖質コルチコイドはタンパク質を糖に変える作用をもつ特殊なホルモンである。

タンパク質で我々がイメージするのは、「筋肉」だろうか。

皮膚もそうだし、眼の水晶体もそうだし、酵素だってタンパク質である。

生体内の様々なものがタンパク質で出来ている。

すると、どうだろうか。「タンパク質を糖に変える」という作用、

あんまりたくさん起こりすぎると困るような気がしないだろうか?

この感覚が、糖質コルチコイドがアドレナリン・グルカゴンと比べると

ずいぶん分泌経路が異なることを覚えるのにたいへん役立つ。

血糖調節の全体像

レベル3として、血糖調節の作用を始まりから終わりまで説明できることが大切だ。

では、ホルモンがインスリンのみである「血糖量を下げる」調節について見ていこう。

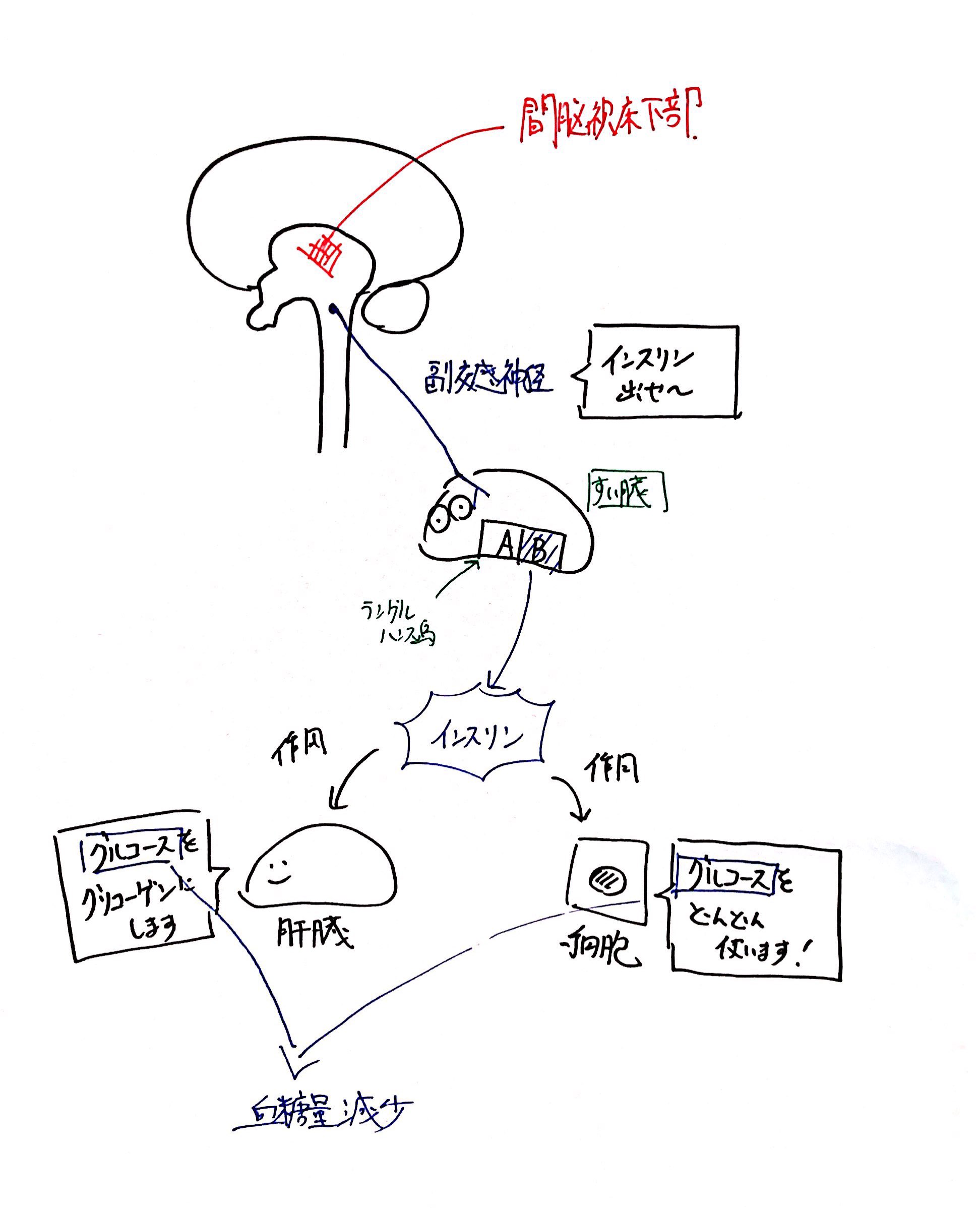

内分泌系・自律神経系ともに最高中枢は間脳の視床下部である。

この視床下部は我々の恒常性維持の司令官である。

体内が高血糖状態になったとき、視床下部は高血糖を感知し、インスリンの分泌命令を出す。

(実はすい臓自身も血糖の状態を感知することができる)

しかし当然ながら視床下部が口で命令を出すことはできないため、

この「インスリン分泌命令」は自律神経系の1つである副交感神経を使用して伝達される。

自律神経はホルモンとは異なり、「素早い伝達」を得意とする。

副交感神経によって高血糖は素早くすい臓に伝えられ、

すい臓のランゲルハンス島B細胞からインスリンが分泌される。

インスリンは肝臓に作用し、グルコースをグリコーゲンに変えることでグルコースを減らし、

各細胞にもまた作用し、グルコースの取り込み・消費を促進することでグルコースを減らす。

グルコースが減ることで、血糖量は下がっていく。

ココケロくんあれ?インスリンってホルモンなのに、自律神経系も関わるの?ココミちゃんそこ大切なところね。血糖調節は内分泌系のみで行われるわけではないの。ココケロくん内分泌系と自律神経系がお互いに協力してるのかココミちゃんそういうこと。続いて、血糖量を上げる作用を確認する。

ホルモン数が多いため、先ほどよりもやや複雑になる。

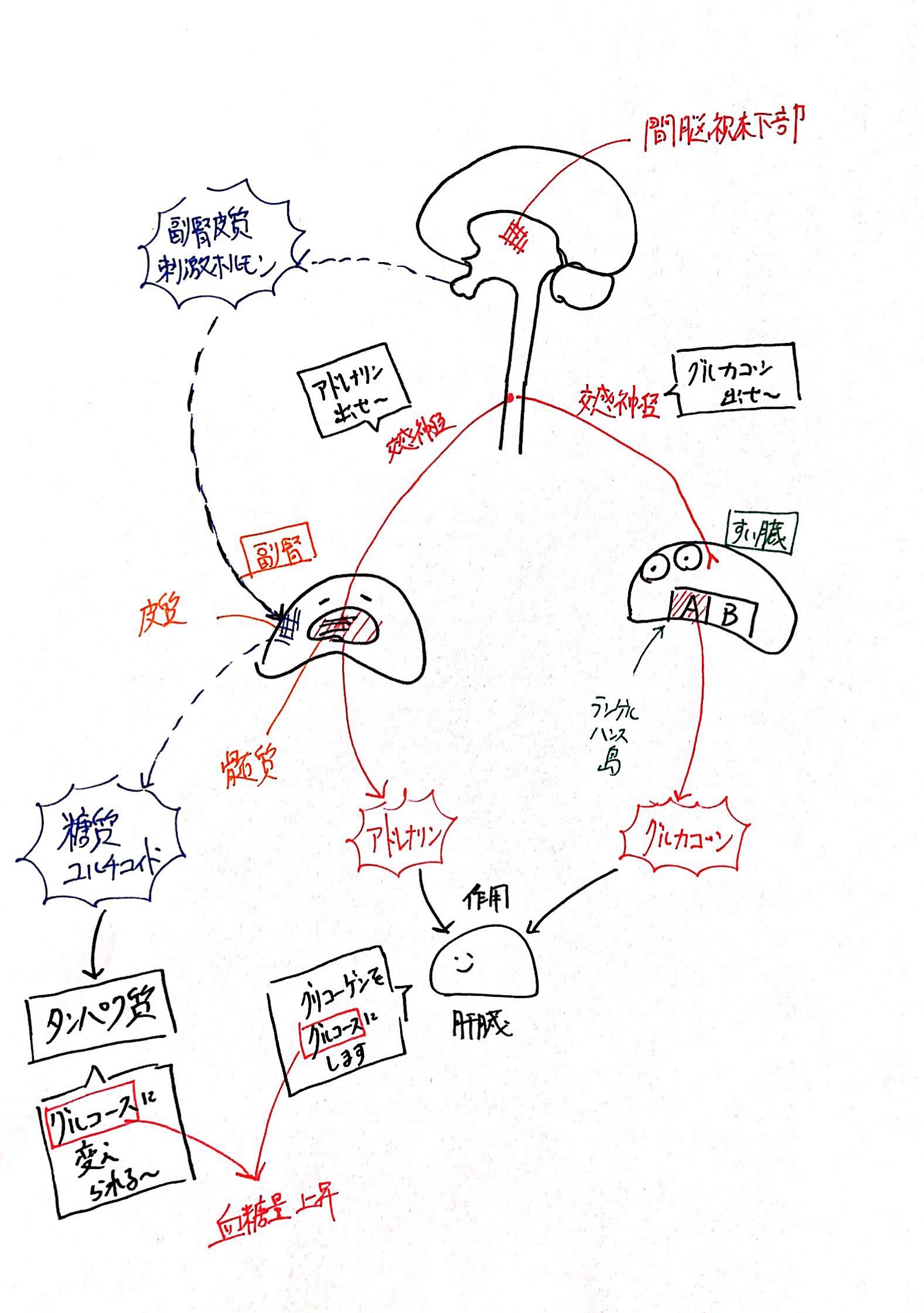

最高中枢の視床下部が「低血糖」を感知したとき、この調節は始まる。

視床下部より「グルカゴン・アドレナリン分泌命令」が出され、

この命令は自律神経系の交感神経を使用して伝達される。(先ほどとは逆である)

交感神経の命令を受け、すい臓のランゲルハンス島A細胞はグルカゴンを分泌し

副腎の髄質(中身の部分)はアドレナリンを分泌する。

ココケロくん「交感神経」で「アドレナリン」ってのは何となくイメージあるなあ〜グルカゴン、アドレナリンはともに肝臓に作用し、

肝臓はグリコーゲンをグルコースに変えることで、血糖量を上げようとする。

ココケロくん糖質コルチコイドだけなんか書きかた変じゃない?そうです。

糖質コルチコイドの分泌命令は自律神経系を使用しません。

ココミちゃん糖質コルチコイドはタンパク質をグルコースに変えるんだったわね。ココケロくんうん。だからあんまり働くとタンパク質がなくなっちゃう・・。あれ、てことは、あんまり早く働いて欲しくないってこと?糖質コルチコイドはタンパク質をグルコースに変えてしまいます。

ですから、できればあまり使用したくない。

肝臓に蓄えているグリコーゲンをグルコースに変えることでなんとかやりくりしてほしいのです。

つまり、まずは迅速に自律神経を使って、グルカゴンとアドレナリンに作用してもらい、

時間差をつける形で糖質コルチコイドを分泌します。

糖質コルチコイドの分泌命令は脳下垂体前葉から分泌される「副腎皮質刺激ホルモン」という

ホルモンによって伝達されます。

ホルモンによる伝達は、自律神経に比べてゆっくりなのです。

以上を整理すると、問題の図は、

ア:副腎 イ:すい臓 ウ:肝臓 エ:交感神経 オ:副交感神経

カ:副腎皮質刺激ホルモン キ:インスリン ク:グルカゴン

ケ:糖質コルチコイド コ:アドレナリン

となります。

ホルモンの問題はまず各内分泌腺とホルモン名、そしてその作用を覚えることから始まる。

逆に言うとこれを覚えないと始まらないため、まずは「覚える」ことを頑張ってください。